如果您有自杀的念头,请知道您并不孤单。如果您有自杀的危险,请拨打 911。如需支持和资源,请拨打国家自杀预防生命线 988 或发送短信 741741 以拨打危机短信热线。

在过去的五年里,我发现自己每天都要下近 40 盘棋。我仍然有一份全职工作,写小说,养育一个孩子,但这些责任并不让我望而却步。我女儿睡觉了,我会玩到深夜,睡一会儿,然后很早就起床继续玩。我在下班时间、午休时间、写不出来场景的写作时间以及周六早上喂完猫、煮完咖啡、给阿尔玛喂完鸡蛋后都会玩。我生活中的瘾症有这样的特点:我以前根本不会做的事情——喝酒、抽烟、收集咖啡罐、用镊子一根一根地拔掉脸上的毛发——变得无所不包。

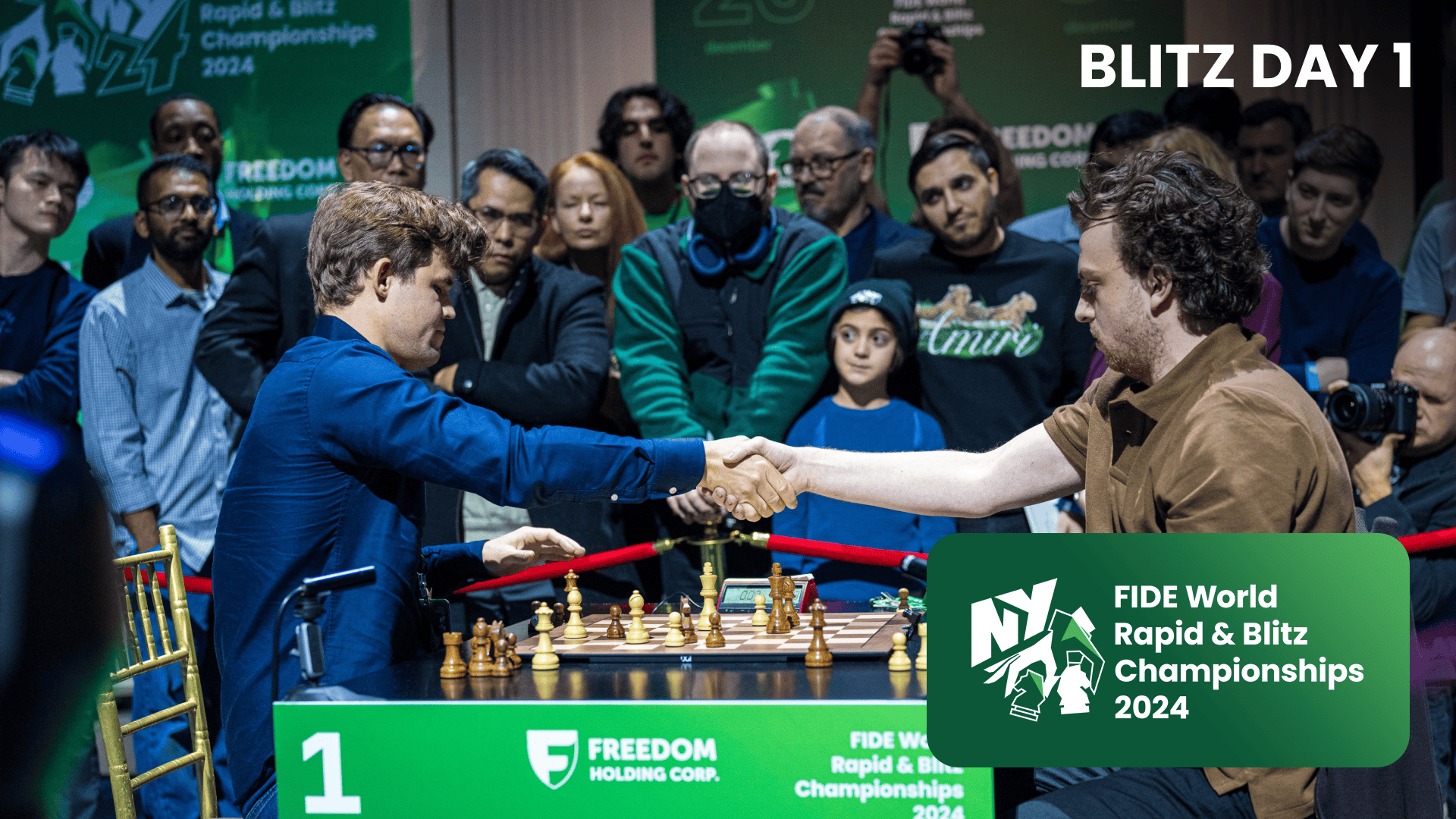

国际象棋似乎很容易让人上瘾。它有特定的规则,一旦理解了这些规则,就会打开无限可能。你可以下得快也可以下得慢;你可以下得激进、保守、激烈或有创意。只要在任意数量的国际象棋网站上点击几下,你就可以随心所欲地让大脑充满多巴胺,如果你厌倦了,你可以删除你的账户,放弃游戏,然后在第二天早上重新开始。

就像生活中一样,棋手可以完美地下 95% 的棋,但关键的疏忽会毁掉数小时的精心工作。错失的机会很少会再次出现,而且通常会受到惩罚。位置优势仍然需要近乎完美的发挥才能转化为胜利。失败就像道德判断,就像复仇的悔恨一样萦绕心头。从很多方面来说,这是一个愚蠢的游戏;从其他方面来说,它和宇宙一样广阔、多样、原始和复杂。在严格规则的范围内,棋盘上的真正自由是可能的。当游戏结束时——这是与生活的关键区别——人们可以重新开始。

弗拉基米尔·纳博科夫在他的小说《卢津防御》中描述了国际象棋成瘾对世界造成的沉默效应。他笔下的主人公以德国国际象棋大师库尔特·冯·巴德莱本为原型,漫不经心地翻阅着一本旧插图杂志:“当他翻阅这些杂志时,没有一幅画能吸引他的注意——无论是著名的尼亚加拉大瀑布,还是饥饿的印第安儿童(大腹便便的小骷髅),或是刺杀西班牙国王的企图。世间的生活匆匆而过,然后突然停止了。”最终是什么吸引了这位年轻国际象棋大师的注意力?一幅图像——棋盘的木刻版画——他的思绪立刻转向“珍贵的图表、问题、开局、整个游戏”。

我们处在一个坏习惯、虚无主义和确信恐惧作为指导原则是合理的时代。就在过去一周左右的时间里,灾难性的洪水淹没了美国中西部,军方试图在玻利维亚发动政变,一名阿肯色州男子在一家杂货店枪杀了四人,野火肆虐北极圈。当我下棋的时候,这些事件开始变得模糊和淡化;它们匆匆而过;突然间,它们停止了。在更好的时代,也许我不需要像现在这样下棋——但遗憾的是,我们没有过更好的时代。当我下棋的时候,这些事件开始变得模糊和淡化;它们匆匆而过;突然间,它们停止了。在更好的时代,也许我不需要像现在这样下棋——但遗憾的是,我们没有过更好的时代。

一天早上我醒来,意识到我已经将近三天没有听到任何人说过一句话。我忽略了新闻,忽略了自己,只想着国际象棋。我决心戒掉我的瘾,所以我删除了我的账户。我戒了 16 个小时。我注册了一个新账户。六天里,我下了 578 盘棋。当我连续赢了 8 盘,然后在接下来的 14 盘中输了 12 盘,然后上床睡觉时想着自杀,这时我的情况就变得糟糕了。我的国际象棋比赛已经退化为一种每日预测的晴雨表:在我打得好的日子里,我心情愉快、兴奋,为活着而高兴;在我打得不好的日子里,我对我最爱的人很刻薄,我把我打得不好的责任归咎于他人,我确信我的大脑正在迅速衰退,我知道,真的知道,我的生活永远不会好起来。

不过,也有一些时刻我的脑子里没有国际象棋:2021 年 1 月初的一个晚上,我熬夜到凌晨 4 点才看到选举结果认证;一个春天的一个下午,我在超声波屏幕上第一次看到女儿的鼻子被吹大了,还带电了;还有一次,我们刚流产,都悲痛不已,我向我的伴侣莉兹透露,在我们在一起的六年里,这是我第一次告诉她,在我的一生中,从我记事起,我每天都在与自杀作斗争。

自杀可能与很多事情有关,但最常见的是痛苦:无法言喻的痛苦,实际上与幸福或不幸无关,甚至与现实也无关。威廉·斯蒂伦在一篇关于自杀意念的开创性文章中写道:“严重抑郁症的痛苦对于那些没有遭受过的人来说是难以想象的,在许多情况下,这种痛苦会致命,因为这种痛苦无法再忍受。”我喜欢换一种方式来思考:“有太多真实的东西根本不是真实”,华莱士·史蒂文斯曾这样说过,这在某种程度上一直让我感到,这正是自杀的困境。那些觉得现实不够好的人往往会去别处寻找更好或不同的东西。在我的一生中,我曾从酒精、书籍、自我毁灭的性行为、写小说中寻求解脱。就像小说一样,正如拉脱维亚国际大师阿尔维斯·维托林斯所写的那样,国际象棋没有限制。当我下棋时,现实会暂时被搁置一边。我甚至不用再处理我自己的事情了。

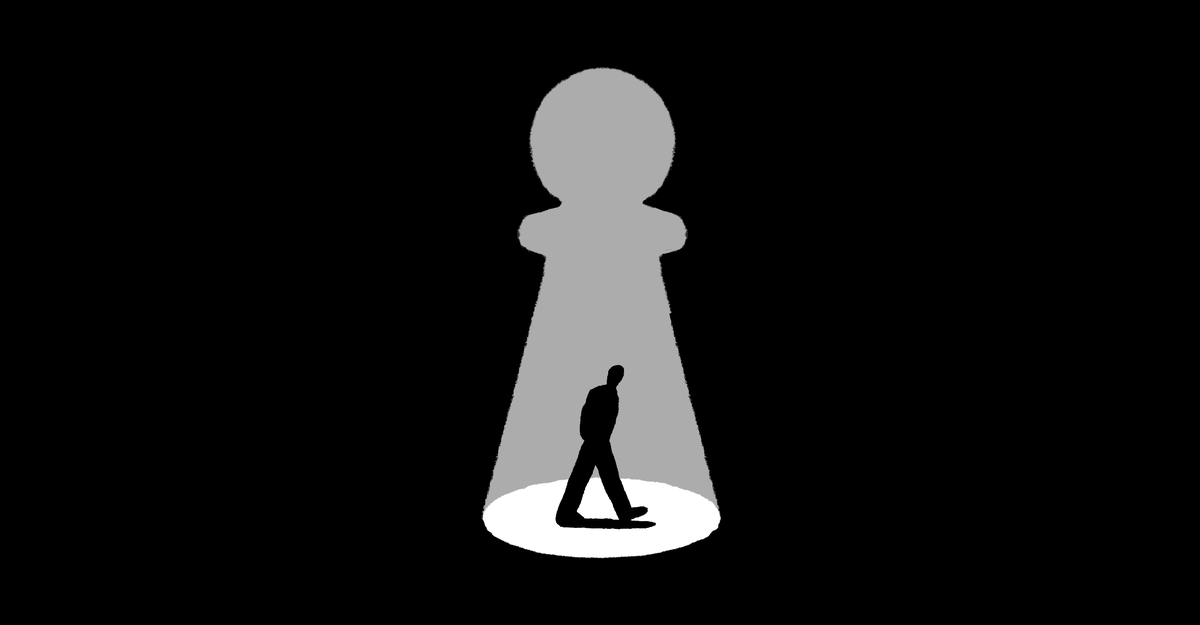

自杀这个话题不宜谈论,最好是沉重的负担,最坏的情况是病态和痛苦的。虽然在礼貌的场合最好不要谈论这个话题,但事实表明,在美国,在你泡咖啡、坐下来阅读这篇文章的前几段的时间里,就发生了一起自杀事件。“也许你每天都花一些时间试图在某个地方独自一人不死。也许这种努力已经成为你生活中的工作,”唐纳德·安特里姆在《纽约客》中写道。在我看来,现在越来越多的美国人每天都在从事这项工作。他们在暗中工作。他们可能不会向别人承认他们脑子里在想什么黑暗的计算。他们在努力不死。他们在下棋,照顾孩子,或者坐公交车下班回家,想着下个月的账单。不管怎样,他们无处不在;至少,你很可能认识这样的人。

我第一次接触国际象棋是和哥哥一起在我们长大的地方附近的一家雪茄店。我们 20 多岁的时候,会去和常客坐在一起——都是 60 多岁的男人——我们会抽四五支雪茄,分享一瓶波旁威士忌,下棋到凌晨。当时我并不是特别擅长下棋,可能是一个 800 分的棋手(我现在是 1900 分;大师级棋手是 2500 分及以上),但我们非常开心。我们的关系很大程度上建立在共同的语言、共同的历史、共同的频率上,而国际象棋在这方面很有好处。我们一起踏入了游戏广阔的可能性世界,我们做了许多美好存在的意义:我们冒着犯错的风险,我们追求美丽,我们下棋。早上醒来时,我们穿着令人作呕的衣服,却感觉我们玩得很开心。

竞技棋手自杀并不罕见,但很难说他们自杀的频率是否高于普通人群。有卡伦·格里戈里安,从亚美尼亚埃里温最高的桥上跳下;诺曼·范·伦内普,从船上跳入北海;莱姆比特·奥尔,从窗户跳下;格奥尔基·伊利维茨基,从窗户跳下;库尔特·冯·巴德莱本,从窗户跳下或坠落;佩尔蒂·普蒂埃宁,我找不到他的自杀方式;尚卡尔·罗伊,上吊自杀;还有无限的维托林,从铁路桥跳入拉脱维亚的高亚河。

安特里姆描述了自己在精神病房的时光,他写道,出院时他会对其他病人说“祝你好运”,“祝你好运,祝你在外面的世界好运。”下棋时,你不必出去外面的世界。你就在棋中。所以我下棋、下棋、下棋,直到我完全昏迷、呼吸急促、无法联系。自我意识已成为过去,自负已死,甚至与亲人的关系也消失了。就是这样。我自由了。

然后我的棋路就跑偏了。我犯了愚蠢的错误。我错失了轻松的机会。国际象棋作为一种理念是无限的,但我的国际象棋在实践中已经开始衰败了。它与自由无关。它与快乐和死亡有关。

国际象棋中有一种叫做“中间停顿”的举动,指的是必须暂停行动以处理眼前的情况;也许是王被将军,或者后受到威胁,或者是做出了一步无法预料的举动,极大地威胁到了自己的地位。你可以使用“中间停顿”来介入正常走棋流程的缝隙中,极大地改变游戏的进程。曾经感觉不可避免的事情现在可能永远不会发生了。在许多方面,冠状病毒大流行感觉就像是世界上最长的“中间停顿”。2020 年 2 月,一些感觉不可避免的事情——例如我和伴侣要结婚,但对许多其他人来说,还有工作、住房——突然间都陷入了危险之中。我不再每天乘地铁去纽约上东区上班,而是驾车沿着罗斯福高速公路行驶,路上只有三四辆汽车。

在疫情最严重的时候,我每周要喝两升或两升以上的杜松子酒。我又开始抽烟了。我会给自己买一瓶上好的苏格兰威士忌作为熬过一周的奖励,但不到一个晚上就喝完了。我只是在应对;我只是在做任何我需要做的事情来度过难关。当我减少杜松子酒的摄入量时,我每晚都会喝一瓶半的葡萄酒。我晚上步行去酒铺是我结束一天的方式。这些习惯虽然指向依赖,但却让我感到安慰。但我依赖。我依赖我带入生活的一切。在处理自杀的众多不快中,最明显的是它对生活乐趣的改变:一切都以这样或那样的方式变成了一种新的防御工具,用来对抗选择死亡。

我写了四本未出版的小说,故事发生在俄克拉荷马州南部的同一地区,所有小说的主角都相似。他们穷困潦倒,孤独无助,热爱并拥有幸福时刻的美好回忆。对我来说,他们比现实生活更真实。直到几个月下棋时,我才意识到这两种冲动——写作和下棋——是联系在一起的,因为它们与现实截然不同。正如荷兰象棋大师 Genna Sosonko 写到维托林斯时所说:“对他来说,下棋从来都不是娱乐;除了日常事务之外,下棋才是他真正的生活。他生活在棋局中,孤独地生活,就像生活在一个自愿的贫民窟里。”十年来,小说一直是我自愿的贫民窟,因为它让我可以在不真正参与其中的情况下审视生活。现在,象棋也是如此。

任何经验丰富的抑郁症患者都深知,当暴风雨肆虐,而旧有的保护者不知为何失效时,恐惧感便会油然而生。珍爱的歌曲或诗歌、在酒吧度过漫长的一天、听一位好友讲故事——当这些安慰剂被证明无效时,另一种恐惧便会占据上风。终生抑郁症患者从痛苦中学到的教训是,糟糕的情况是无法“修复”的;没有“让它好起来”的方法;相反,这些时间跨度——有时是一周,有时是一年或更长时间——是需要经受住考验的。抑郁症患者在日常生活中会收集一些特定的物品,当下一个欢乐消亡期不可避免地到来时,这些物品和元素将对他有用。但当那个储藏柜被证明毫无用处时,一个新的想法就会浮现:这可能是最终杀死我的东西,我将无能为力。所以,也许今天,下国际象棋吧。

向那些不经常想到自杀的人解释自杀是件很难的事。首先很难,因为讨论自杀是一件非常不愉快的事情。亲属会因此而感到负担。同事当然不应该听到这件事。宠物有帮助。当我想到严重的抑郁期,即那种几乎每小时都会产生自杀念头的抑郁期时,我最先想到的就是忍耐。我已经忍受了多少,还有多少需要忍受。任何经历过严重低谷的人——这里我指的是那种让桥梁无法通行的低谷——都可以告诉你(或试图告诉你)它到底有多糟糕。一旦你经历过,你就不仅无法逃脱被折磨的恐惧,也无法逃脱当新的风暴来临时知道还剩下什么需要忍受的疲惫。一个人如何从之前的抑郁中幸存下来似乎是一个奇迹;知道自己必须忍受什么才能度过下一次灾难本身就足以让人精神崩溃,就像慢性病患者在第一次出现复发症状时会颤抖一样。它来了;现在我要受苦了。

自杀咒语最卑鄙的伎俩是它摧毁了所有的时间;人们不再记得之前的时间;人们不再相信之后的时间。从这个意义上说,它令人陶醉地自由。人们从未如此自由,至少在时间的禁锢方面。但是,自由做什么呢?不是活着。自杀带来的另一件事是生活充满了活动、欢乐、爱好、对爱和祝福的感激。相反,在自杀期间,生活就是要生存。火车很危险;安全带很危险;在高速公路上长时间独自旅行很危险;喝酒太多很危险;哈特·克兰的《全诗集》很危险。但对我来说,在过去的五年里,国际象棋并不危险。我现在已经下棋太多了,以至于“享受”不了它,但至少,它不会让我想到死亡。纳博科夫写道,国际象棋是一种不稳定的东西。嗯,确实如此,但是我们不需要死去就可以再试一次。

2020 年 11 月,莉兹流产了。那是一段可怕的时光,原因有很多,其中最重要的原因是,经历这种损失的人会陷入沉默。当时正值感恩节前后,莉兹没有告诉任何人,所以她不得不坐着吃节日晚餐,我哥哥和他妻子的两个可爱的孩子就坐在她旁边。她很快就变得不耐烦、愤怒和悲伤。我觉得她表现得很糟糕,当我们为此争吵时,我们都感觉到有些事情已经破裂。流产也可能预示着我们的末日。她讨论过回西雅图和她父亲住一段时间。我们为我们的三只猫争吵不休。

那天晚上,莉兹睡觉后,我和弟弟坐在楼下的沙发上,谈论这件事和其他许多事情,直到深夜。虽然莉兹要求我保守流产这件事,但我打破了这种秘密,把发生的事情告诉了弟弟。

早上,莉兹质问我。她无意中听到了我告诉她流产的消息,她很生气。我们吵了起来。我越来越生气(不是对她,而是对我自己),但我无法解释我为什么生气,因为现在我不知道自杀——我的自杀;我每天都要看着火车驶过,说服自己不要亲吻数字“6”——是不是她无意中听到的我们讨论的事情。五年多来,我一直把这件事放在我们关系之外,但现在如果我不说出来,它可能会一直存在,成为她无意中听到但隐藏起来的事情。我尽可能地告诉她,从我记事起,我就一直在与自杀作斗争。在很大程度上,我说,试图强调这一点。每天,我说,然后我开始哭泣。她说没关系,我为这个启示在她悲伤的时候出现不公平而道歉。她说她理解,而且这没关系。

经常是这样的:整个上午我都打得不好。我早早起床,喂猫,煮咖啡,为女儿准备早餐,很快我就连输六局。顶级玩家说你一天应该只打几局,但这并没有阻止我。我打得更多。我打到我无法想象自己在打牌。我离开电脑,读一会儿,写一会儿,然后我必须再打一局,再一局。无论今天发生什么,我都会打 40 局。我打牌是出于我无法控制的原因;我打牌是为了让自己休息一下。

女儿出生那天,一个新的时钟开始了。这是她发现我身上这种无法抑制的冲动的倒计时,也是我决定离开她、活着的痛苦可能变得难以忍受的倒计时:自由和控制。国际象棋关乎自由和控制。成瘾关乎自由和控制。抑郁、自杀和经历灾难时代——这些事情都关乎自由和控制。承认自己有自杀倾向通常需要立即承诺永远不会屈服于这种冲动,但这种承诺本质上是空洞的。他们没有看到重点。关键是根本无法做出这样的承诺。

每个人都有这样的时钟,但如果你面对的是自杀,你的时钟会略有不同:你时刻都觉得自己可能正在冲向那个让你决定够了的确切时间。有了孩子又增加了一层压力;这个时钟现在影响着那个我一次又一次向自己发誓永远不会故意伤害的人。

我继续下棋,尽管我现在讨厌它。上瘾性格的残酷之处之一就是这种快乐消亡的必然性。一个新事物进入了我的生活,我深深地、热情地爱着它,而且我已经知道,我所爱的东西很快就会变成另一件折磨人的东西。我不再是为了创造性的美感或智力上的惊喜而下棋。我下棋是因为我无法停止。

知道这一点并不能让我控制自己,就像知道重力并不能让我飘起来一样。我知道我只需要等待;很快上瘾就会爆发,我会发现自己在做其他事情来获取多巴胺。可能是陪我刚出生的女儿玩耍;可能是浏览诗歌的行文以了解逗号是如何工作的。现在,在棋盘上移动棋子可以让我避免过于认真地思考一些在我大脑仓库的黑暗房间里翻滚的更可怕的想法。我尽可能多地切断那些不安全房间的电源。相反,我拿出手机,开始另一局:e4、e5、Nf3、Nc6、Bc4——意大利开局在棋盘上,我又一次幸存了下来。虽然看起来很简单,但通过将电源转移到其他地方,我确保——现在——那些致命的房间保持安静。

上城区当地居民:欢乐、死亡和琼·迪迪恩。

上城区当地居民:欢乐、死亡和琼·迪迪恩。作者 Cory Leadbeater

当您使用本页上的链接购买书籍时,我们会收到佣金。感谢您对《大西洋月刊》的支持。

留言